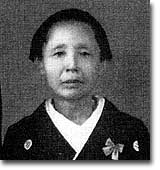

明治3年(1870)4月6日、折立玉置高良(宇智吉野郡長)・ユキの長女として生まれる。堺の女学校を卒業し、平谷中川貞夫に嫁ぐ。 明治3年(1870)4月6日、折立玉置高良(宇智吉野郡長)・ユキの長女として生まれる。堺の女学校を卒業し、平谷中川貞夫に嫁ぐ。日頃、まさは都会に出られない女子のため、尋常小学校の上に教育機関があればと考えていた。やがて自分で教育する事を思い立ち、それを実行するには自分自身が今一度現在の事を勉学し、力量を身に付けることが大事と思い至り、40歳の時、一念発起、大妻技芸学校(現大妻女子大学)へ入学し、裁縫等を学んだ(当時の女子の教育と言えば和裁であった)。 卒業と共に2名の助手を連れて帰郷、平谷小学校に和裁学校を開いた(この時の助手の1人が後の名古屋家庭裁判所長田利清の夫人となった)。 まさは、近隣の子女を集め、遠方で通学出来ない者には自宅の離れを開放し寄宿させた。寄宿した者は常時10名余いたという。 朝は四時頃より掃除・米つき・炊事、昼は学校、夜は機織り等の技芸を主とし、礼儀作法に至る実学を指導した。 又、事情を許す者は息子小四郎の勤務先(医博・岡山医専教授・岡山市在住)の許へ預け、裁縫学校等へ通わせた。毎年2、3名の者が岡山にいたという。 まさは、他人の子も身内の子も別け隔てなく躾をし教育し、善悪の弁別を誰にもはっきりさせたという。 昭和7年(1932)11月15日、昭和天皇の大阪行幸の砌、まさは社会教育功労者として各界の特別功労者と共に拝謁仰せつかる光栄に浴した。 因に・奈良県出身の特別功労者は25名で、内女子は僅かに3名であり、社会教育功労者はまさ唯1人であった。 当時天皇陛下は現八神(アラヒトガミ)と称せられた時代であった為、陛下に拝謁仰せつかるということは、本人は勿論、一家一門の誇りとされ、名誉とされた。拝謁の際のエピソードとして、まさは乗り物に酔うため、上阪するのに五條まで3日掛かりで歩き、五條から汽車に乗ったという。 昭和13年(1938)むらの小学校に依頼され講演に行き、脳卒中で倒れ約2年の闘病後、昭和15年(1940)8月8日、自宅にて70歳の生涯を終えた。 林業家であり県会議員・村長となった夫貞夫を授け、自らは女子の社会教育に情熱を注いだ一生であった。養嗣子小四郎は日本泌尿器学会の権威者となった。 |

|||

|

|