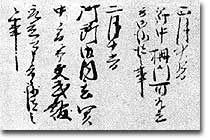

天保3年(1832)5月1日、千葉周平の次男として上湯川に生まれる。 天保3年(1832)5月1日、千葉周平の次男として上湯川に生まれる。後田中家を継ぎ田中姓を名乗る。10歳にして兄千葉正中と共に、紀州田辺藩平松良蔵の門に入り漢学を修め、同藩士心形刀流柏木兵衛に剣術を学ぶ。安政5年(1858)郷中の同志と共に上京し、薩長土諸藩の志士と交わる。 文久3年(1863)4月丸田藤左衛門等と有志総代となり、十津川郷由緒復古の義を上願した。6月11日御所学習所において「朝廷に忠勤を励むべし」と御沙汰書を賜り、8月郷中170余名上京、円福寺に入り御所警衛の任につく。“京詰”と称するこの挙は正に十津川が幕府の勢力下を離れ、朝廷側についた、全国に先んじた行動であり、しかも明治維新6年前のことである。「明治維新魁の村」と言われる所以である。この端緒を作った主馬蔵等、郷士達の働きは誠に大といわねばなるまい。これと同時期天誅組の変があり、主馬蔵は郷士を鼓舞し、一方の隊長となり、各地に奮戦したが、戦い利あらず遂に捕らえられ和歌山の獄に投ぜられた。主馬蔵獄中にて病み、薬液にて雑詠数十首をしたため、密に食器に入れて家郷に送った。 獄中述懐 “数ならぬ身にしあれども君がため 尽くす誠はたゆまぬものを” 同年10月許されて帰郷、その後京阪の間をしばしば往来諸国の志士と交わる。慶応元年(1865)春、土佐の田中光顕伯十津川に亡命、自宅に匿[かくま]いその世話をする。その年長州へ落ちた7卿の召喚運動に関わった等の嫌疑を受け、京都東町奉行所に捕らえられる。 翌2年(1866)、疑い晴れて帰郷するも獄中での病い重り、2月9日本宮にて没す。34歳の若さであった。 特旨をもって正五位を贈られる。 辞世 “ことかたの黄泉ひろ坂こゆるとも なほ君が代をまもらしものを” 郷中挙げてその早世を惜しんだという。主馬蔵は和歌を能くし、文筆に優れ、嘉永以降死に到るまで日誌を書き続けたという。 十津川高校の前身文武館が130余年前、孝明天皇の勅命によって創立されたという唯一の史的物証は、実に主馬蔵滞京中の日誌の1頁「御所御内玄関中ノ間ニ而文武館取立可申旨御沙汰之事」による。 |

|||

|

|