|

|

|

|

|

明治15年(1882)11月8日、父織吉の長男として、出谷に生まれる。郷校文武館(現十津川高校)に学び、東京開成中学校(現開成高校)を経て、早稲田大学卒業、同時に42年(1909)長崎県猶興館中学校に就職、大正2年(1913)山口県岩国中学校に転じ、翌年4月十津川中学文武館の教壇に立つ。甫水と号し、漢籍を好み18史略・日本外史等ことごとく暗記していたという。10年(1921)3月文武館長となる。4月、火災により平山にあった校舎その他全焼、その為当時の経済事情もあり、学校の休廃館論・存続論が巻き起こった。浦館長は“文武館精神は、火をもって焼く可からず”と、再建を願うあまり早朝玉置神社に1カ月参拝する等、終始存続再建に精根を傾け、遂に現在の十津川高校の建つ込之上に移転再建をみた。浦館長が「文武館中興の祖」と称せられる所以である。尚この時、母校存続の嘆願書に血判を押し、村会に陳情した生徒達の情熱に燃えた行動や、乾博士を始めとする関東郷友会の存続にかけた活動も忘れてはなるまい。昭和2年(1927)4月新校舎に移転した。着任以来、文武館教育に、その経営に、至誠一貫、情熱を傾け、文武館といえば浦館長といわれるほど、生徒・父兄・村民のみならず、県下中等教育界にその名を知られ、文武館の一時代を画した。14年(1939)4月、惜しまれて退任し、17年(1942)9月、母校東京開成中学校の教頭に招かれた。因に校長は平谷出身東季彦(日本大学学長)であった。程なくして19年(1944)2月、同校校長に就任。太平洋戦争の末期、空襲警報下の学校管理・勤労動員中の生徒の安全確保等、休む暇もなく対処、終戦に際しては、混乱の中で事態収拾に努めた。22年(1947)願いにより退職、十津川に帰る。帰郷後、戦死者の霊を慰める為、村内くまなく行脚、27年より28年にかけて72日間の十津川遍路であった。 明治15年(1882)11月8日、父織吉の長男として、出谷に生まれる。郷校文武館(現十津川高校)に学び、東京開成中学校(現開成高校)を経て、早稲田大学卒業、同時に42年(1909)長崎県猶興館中学校に就職、大正2年(1913)山口県岩国中学校に転じ、翌年4月十津川中学文武館の教壇に立つ。甫水と号し、漢籍を好み18史略・日本外史等ことごとく暗記していたという。10年(1921)3月文武館長となる。4月、火災により平山にあった校舎その他全焼、その為当時の経済事情もあり、学校の休廃館論・存続論が巻き起こった。浦館長は“文武館精神は、火をもって焼く可からず”と、再建を願うあまり早朝玉置神社に1カ月参拝する等、終始存続再建に精根を傾け、遂に現在の十津川高校の建つ込之上に移転再建をみた。浦館長が「文武館中興の祖」と称せられる所以である。尚この時、母校存続の嘆願書に血判を押し、村会に陳情した生徒達の情熱に燃えた行動や、乾博士を始めとする関東郷友会の存続にかけた活動も忘れてはなるまい。昭和2年(1927)4月新校舎に移転した。着任以来、文武館教育に、その経営に、至誠一貫、情熱を傾け、文武館といえば浦館長といわれるほど、生徒・父兄・村民のみならず、県下中等教育界にその名を知られ、文武館の一時代を画した。14年(1939)4月、惜しまれて退任し、17年(1942)9月、母校東京開成中学校の教頭に招かれた。因に校長は平谷出身東季彦(日本大学学長)であった。程なくして19年(1944)2月、同校校長に就任。太平洋戦争の末期、空襲警報下の学校管理・勤労動員中の生徒の安全確保等、休む暇もなく対処、終戦に際しては、混乱の中で事態収拾に努めた。22年(1947)願いにより退職、十津川に帰る。帰郷後、戦死者の霊を慰める為、村内くまなく行脚、27年より28年にかけて72日間の十津川遍路であった。

その後護国神社・玉置神社の宮司を勤め、村史編纂にも取り組まれたが、35年(1960)4月25日、78歳の高潔な生涯を閉じた。

|

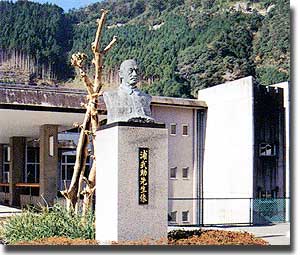

| ●浦武助胸像(十津川高校玄関前) |

質素にして辺幅を飾らず、名利を求めず信念に生き、開成では使丁とよく間違えられたというエピソードはその人柄を彷彿とさせる。奇しくも日本有数の古い歴史を有する文武館・開成を母校とし、しかも両校の館長・校長として、校運の隆替をかけた時期に際会し、学校を安泰に導いた功績は甚だ大きい。

60年(1985)4月浦元館長の徳を慕う教え子、村人によって、十津川高校に胸像が建てられ、63年(1988)教え子によって「浦武助先生の面影」が出版された。 |

|

| |

|

|

|

|

明治15年(1882)11月8日、父織吉の長男として、出谷に生まれる。郷校文武館(現十津川高校)に学び、東京開成中学校(現開成高校)を経て、早稲田大学卒業、同時に42年(1909)長崎県猶興館中学校に就職、大正2年(1913)山口県岩国中学校に転じ、翌年4月十津川中学文武館の教壇に立つ。甫水と号し、漢籍を好み18史略・日本外史等ことごとく暗記していたという。10年(1921)3月文武館長となる。4月、火災により平山にあった校舎その他全焼、その為当時の経済事情もあり、学校の休廃館論・存続論が巻き起こった。浦館長は“文武館精神は、火をもって焼く可からず”と、再建を願うあまり早朝玉置神社に1カ月参拝する等、終始存続再建に精根を傾け、遂に現在の十津川高校の建つ込之上に移転再建をみた。浦館長が「文武館中興の祖」と称せられる所以である。尚この時、母校存続の嘆願書に血判を押し、村会に陳情した生徒達の情熱に燃えた行動や、乾博士を始めとする関東郷友会の存続にかけた活動も忘れてはなるまい。昭和2年(1927)4月新校舎に移転した。着任以来、文武館教育に、その経営に、至誠一貫、情熱を傾け、文武館といえば浦館長といわれるほど、生徒・父兄・村民のみならず、県下中等教育界にその名を知られ、文武館の一時代を画した。14年(1939)4月、惜しまれて退任し、17年(1942)9月、母校東京開成中学校の教頭に招かれた。因に校長は平谷出身東季彦(日本大学学長)であった。程なくして19年(1944)2月、同校校長に就任。太平洋戦争の末期、空襲警報下の学校管理・勤労動員中の生徒の安全確保等、休む暇もなく対処、終戦に際しては、混乱の中で事態収拾に努めた。22年(1947)願いにより退職、十津川に帰る。帰郷後、戦死者の霊を慰める為、村内くまなく行脚、27年より28年にかけて72日間の十津川遍路であった。

明治15年(1882)11月8日、父織吉の長男として、出谷に生まれる。郷校文武館(現十津川高校)に学び、東京開成中学校(現開成高校)を経て、早稲田大学卒業、同時に42年(1909)長崎県猶興館中学校に就職、大正2年(1913)山口県岩国中学校に転じ、翌年4月十津川中学文武館の教壇に立つ。甫水と号し、漢籍を好み18史略・日本外史等ことごとく暗記していたという。10年(1921)3月文武館長となる。4月、火災により平山にあった校舎その他全焼、その為当時の経済事情もあり、学校の休廃館論・存続論が巻き起こった。浦館長は“文武館精神は、火をもって焼く可からず”と、再建を願うあまり早朝玉置神社に1カ月参拝する等、終始存続再建に精根を傾け、遂に現在の十津川高校の建つ込之上に移転再建をみた。浦館長が「文武館中興の祖」と称せられる所以である。尚この時、母校存続の嘆願書に血判を押し、村会に陳情した生徒達の情熱に燃えた行動や、乾博士を始めとする関東郷友会の存続にかけた活動も忘れてはなるまい。昭和2年(1927)4月新校舎に移転した。着任以来、文武館教育に、その経営に、至誠一貫、情熱を傾け、文武館といえば浦館長といわれるほど、生徒・父兄・村民のみならず、県下中等教育界にその名を知られ、文武館の一時代を画した。14年(1939)4月、惜しまれて退任し、17年(1942)9月、母校東京開成中学校の教頭に招かれた。因に校長は平谷出身東季彦(日本大学学長)であった。程なくして19年(1944)2月、同校校長に就任。太平洋戦争の末期、空襲警報下の学校管理・勤労動員中の生徒の安全確保等、休む暇もなく対処、終戦に際しては、混乱の中で事態収拾に努めた。22年(1947)願いにより退職、十津川に帰る。帰郷後、戦死者の霊を慰める為、村内くまなく行脚、27年より28年にかけて72日間の十津川遍路であった。