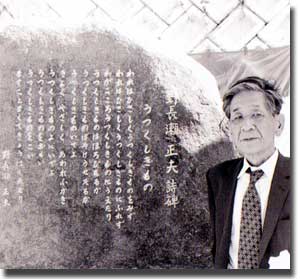

| 明治39年(1906)2月8日、大字小原野長瀬高佳の長男として生まれる。 大正12年(1923)3月、十津川中学文武館(現十津川高校)を卒業する。在学中早大の先輩玉置淳三(元文武館長)の校友会誌登載の詩を読み、詩の魅力に取り憑かれ、文学書を耽読し、詩を書き始めた。中学卒業後、しばらく下北山村などで小学校の教壇に立ったが、詩作に専念の為上京、22歳で第1詩集「刑務所の庭にも花が咲いた」を出版、爾来苦しい生活の中で珠玉の如き数々の詩を世に出し、叙情詩人野長瀬正夫の地歩を固めた。 昭和20年(1945)戦火を逃れて一時郷里に疎開、村役場に籍を置いたが終戦と共に上京、詩作活動を始め、昭和29年(1954)金の星社に入社、編集長等を務めた。昭和40年(1965)出版の『日本叙情』(詩集)中の「山上歌27章」は戦後最高の作品であると、新村出は激賞した。昭和47年(1972)十津川村は郷土の詩人野長瀬正夫の詩を顕彰すべく、山村振興センター前に文学碑「うつくしきもの」を建立した。題字「野長瀬正夫詩碑」は坪田譲治の筆による。 昭和45年(1970)刊行「あの日の空は青かった」サンケイ児童出版文化賞受賞、以来、「小さなぼくの家」野間児童文芸賞・赤い鳥文学賞受賞、「小さな愛のうた」日本児童文学家協会賞受賞等数々の賞に輝いた。 昭和56年(1981)4月29日、「夕日の老人ブルース」の刊行を最後に健康不調となり、昭和59年(1984)4月29日東京にて永眠。78歳であった。 新十津川菊水公園、十津川役場前には望郷の詩碑が建つ。 “ふるさとは そらをただよう しろいくも めにとおく こころにちかく きえては うかぶ しろいくも” 大塔村天辻峠には、正夫の詩を愛する十津川村の有志によって詩碑「和州天辻峠」が建てられている。 “誰れにもわかる言葉で、しかし誰れにも書けない詩”をと念願し、終生ふるさとを恋い、ふるさとに思いを寄せる詩を書き続けた望郷詩人野長瀬正夫、“詩作 四十年、米塩の足しにはならず、されど、われを支えしものは詩なり”と喝破し、生涯清貧に甘んじた叙情詩人野長瀬正夫。 彼の霊は今、朝に夕に思いを寄せたふるさと小原の墓地と、多くの文学者仲間が永遠に憩う静岡県小山町富士霊園(文学者の墓)に静かに眠っている。 |

|||||||

|

|||||||

|

|