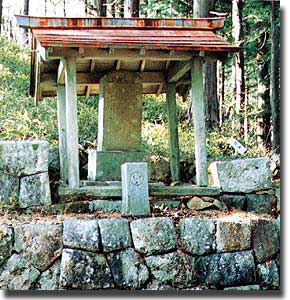

文政7年(1824)9月14日野尻に生まれる。 文政7年(1824)9月14日野尻に生まれる。若くして紀州松岡梅軒に医術を学び、また京都において国学を修める。 嘉永6年(1853)6月黒船の来航により、天下騒然たるとき同志と共に、一郷を鼓舞して、国事に奔走せん事を謀る。同年9月郷中総代として五條代官へ一郷挙げて奉公致したき旨、建白書を提出した。安政元年(1854)1月、梅田雲浜を京都に訪い私淑する。9月ロ艦大阪湾に入るを聞き上平は、雲浜を盟主として、十津川郷士を伴い打ち払いを謀るが、ロ艦港外に去ったため実行に至らず止む。4年(1857)同志と共に滝峠に護良親王御詠の碑を建て、郷民の士気を鼓舞した。5年(1858)上京、諸国の志士と交わる。  文久3年(1863)3月中沼了三の門に入る。同月同志と共に再び建白書を中川宮に奉り、十津川は御所の警衛を許されることになった。8月天誅組の変に際しては、急ぎ帰郷、郷中総代として収拾に努める。元治元年文武館開館に際しては、師儒宮中沼了三を案内し、吉田正義と折立に来り式に参列する。明治2年(1869)横井小楠要殺事件起こるや、首謀者と見なされ、伊豆新島に終身流刑となった。流刑中医業を生かし種痘をするなど、多くの島民や流人の命を救い、又手習師匠をする等新島の恩人と尊敬された。今も主税の在島記念の流人塔が、門人によって建てられている。 文久3年(1863)3月中沼了三の門に入る。同月同志と共に再び建白書を中川宮に奉り、十津川は御所の警衛を許されることになった。8月天誅組の変に際しては、急ぎ帰郷、郷中総代として収拾に努める。元治元年文武館開館に際しては、師儒宮中沼了三を案内し、吉田正義と折立に来り式に参列する。明治2年(1869)横井小楠要殺事件起こるや、首謀者と見なされ、伊豆新島に終身流刑となった。流刑中医業を生かし種痘をするなど、多くの島民や流人の命を救い、又手習師匠をする等新島の恩人と尊敬された。今も主税の在島記念の流人塔が、門人によって建てられている。碑面には“大君の恵みにもれぬ民なれば あしきをよきに かえせ罪人” と刻まれ、側面には大和十津川郷士上平主税などと記されている。

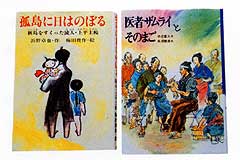

12年(1879)3月、特赦により島民に別れを惜しまれながら、10年振りに故郷に帰り、医業に従い親に孝養を尽くした。20年(1887)郷社玉置神社の神官となり、24年(1891)3月20日、玉置、松平にて67歳の生涯を閉じた。野尻に帰葬し、玉置山の頂上近くに碑が建てられた。主税早くから勤王の志篤く、神道を敬い、王政復古を目的とした。身体小なるも識見高く、機をみるに敏、策を樹つる事速、十津川の知恵袋といわれ、常に郷士たちのリーダーと目され活躍した。主税亡き後、孫の上平喜晴も新島に渡り、島民の医療に尽くした。浜野卓也作「孤島に日はのぼる。」(PHP研究所)は上平主税を、赤座憲久作「医者ザムライとそのまご」(文研出版)は上平喜晴の事を書いた出版物である。 |

|||||

|

|