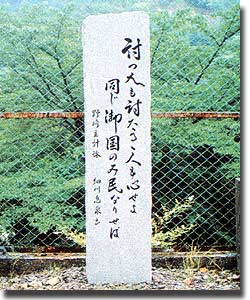

| 文政7年(1824)父利七郎の長男として、川津村に生まれる。 川津村の庄屋であり、幕末の十津川を代表する勤王志士の1人である。 資性鋭敏、学問を好み雄弁の才があったという。若年のころ病の為13年起つことが出来ず、その間読書三昧、世情に通じ地方第一の物識りとなり「川津のしりくさり」と綽名された。病癒えて起つことが出来るようになったとき、「達磨は9年、俺は13年、俺は達磨に優る」とうそぶいたという。安政の始め、同志と共に京都に上り、維新の志士吉田松陰と並び称せられる若狭の梅田雲浜を始め多くの志士と交わる。主計の弟民蔵は雲浜の門人となった。又川津の野崎の許には雲浜やその門弟、長州藩、水戸藩、土州藩、薩摩藩各藩の志士が訪れた。文久3年(1863)8月、討幕の狼煙を挙げた天誅組が十津川に援兵を求めた際、主計は沖垣斎宮と共に総裁吉村寅太郎に長殿村において会見、天誅組が正義の行動であることを確かめ、同志と共に一郷を率いてこれに参加、各地に転戦した。然しながら京都における8月18日の政変により、天誅組が賊徒となっていることを知るに及んで、十津川は正義のためやむなくこれを離脱、主計は責任を一身に負う遺書を残し、故郷川津山中狸尾において自刃して果てた。9月24日のことである。年39歳であった。 辞世 “討つ人も討たるる人も心せよ 同じ御国の御民なりせば” “大君に仕えぞまつるその日より 我が身ありとは思はざりけり” 主計の自刃後5年、幕府は倒れ、明治維新の大業成り、天誅組は義挙と称せられるようになった。主計の墓は神納川の入口新川津大橋近く、道路の上にある。「贈正五位 野崎君墓表」の碑は明治38年(1905)4月、郷人達によって生家近くに建立された。撰文は孝明天皇の儒宮中沼了三の長男、文武館教授中沼清蔵である。この碑は現在、風屋ダムの築造に伴い、旧川津ユースホステル跡に移転、再建されている。傍に辞世の碑・梅田雲浜顕彰碑が建つ。子孫は水害後北海道に移住した。 |

|||||||

|

|||||||

|

|